ここ最近、様々なシーンで見かけるようになった「チャットボット」。

会話形式で質問に答えたり、ユーザーが必要とするページへ案内したりする機能を持ち、ビジネスツールとして注目を集めています。

この記事では、

・そもそもチャットボットとは

・チャットボットの導入メリット

・チャットボットを導入する際の注意点

などを中心に、実際の企業事例も交えながら解説します。

いますぐにチャットボットの導入メリットについて知りたい方は、こちらからご覧ください。

チャットボットの導入メリットはあるのだろうか…?

チャットボットの導入費用はいくらくらいだろうか…?

チャットボットはどのような手順で導入するのだろうか…?

など、不透明な部分も多くあると思います。

まずは1社、調べてみるのはいかがでしょうか?

チャットボットサービス「BOTCHAN」は、株式会社wevnalが提供しているチャットフォームです。

「BOTCHAN」は、CVR改善に特化したマーケティング支援型のチャットボットです。

平均のCVR改善率は130%を誇り、これまで200社以上の導入実績があります。

「BOTCHAN」については以下からお問い合わせください。

目次

そもそもチャットボットって何?実際に触りながら学ぶ

チャットボットとは、ユーザーが入力したテキストや音声に対して自動で返答する会話プログラムを指します。

「会話」を意味する「チャット」と、「ロボット」を組み合わせた言葉で、世界初のチャットボットはいまから約50年前の1966年にアメリカの大学で開発されました。

それ以来、AI(人工知能)の発展とともにチャットボットも進化を遂げ、近年では人間の使う自然言語に対して即時に柔軟な対応をするチャットボットも登場しています。

またAIを搭載していない、いわゆる「シナリオ型」や「人工無脳型」と呼ばれるチャットボットも進化を続け、ビジネスでの活用方法も広がっている現状です。

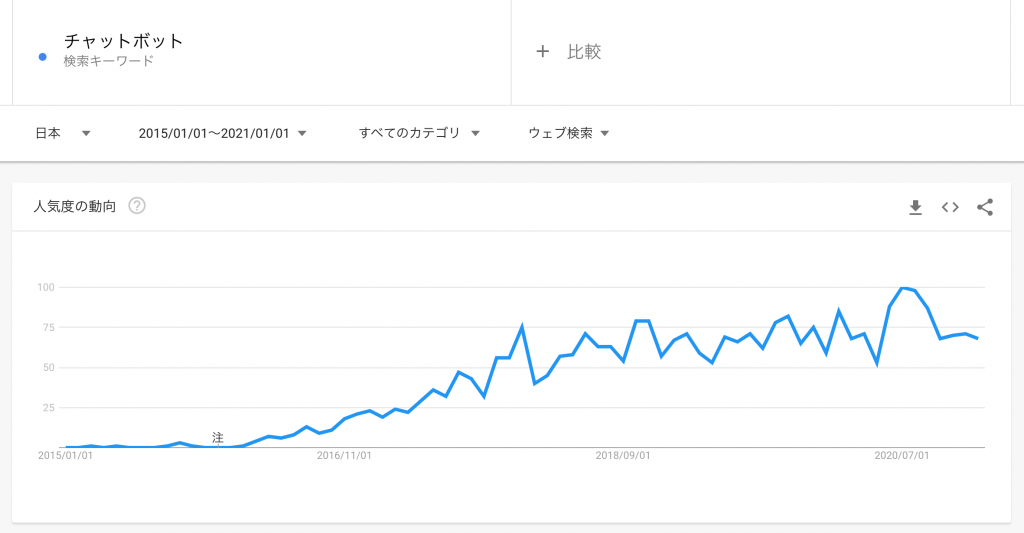

Googleトレンドを見ても、チャットボットに対する注目度の高まりを確認することができます。

チャットボットについてゼロから徹底的に知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください↓

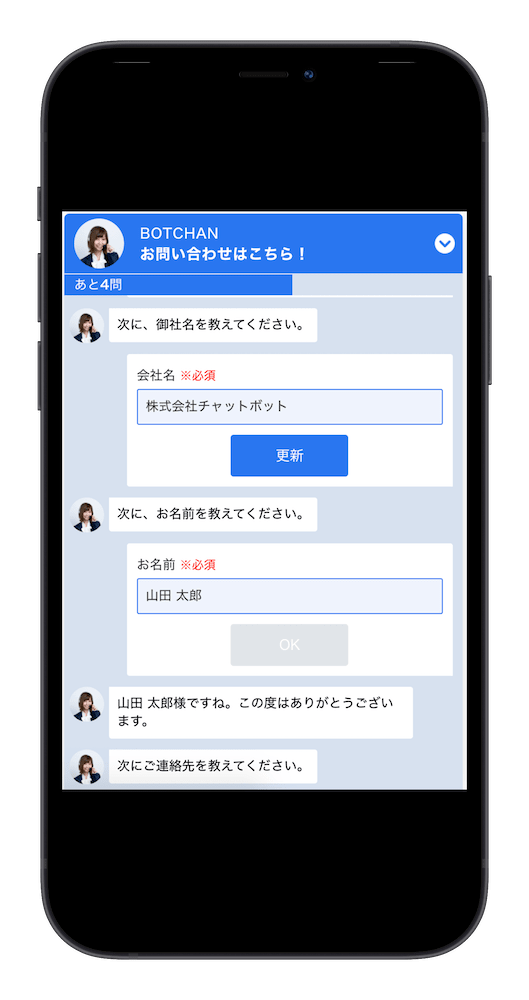

右下の青いバナーにご注目

いま見ている画面の右下に、女性のアイコンと青いバナーが見えますか?

(PCの場合。スマートフォンで本記事をお読みになっている方は、女性の丸いアイコンのみが出ていると思います)

その女性の顔、もしくは「お問い合わせはこちら!」の文言をクリックすると、バナーが大きくなるはず。

これが、チャットボットです。

ではここから実際に、何問かチャットボット内に出ている質問に答えてみましょう。

チャットボット画面の上のあたりに「あと◯問」という表示が出ていると思いますが、これが0問になるでは問い合わせが完了せず、誤って問い合わせてしまうことはないので、安心してください。

課題や会社名、名前など、質問に答えていくと、どんどん下から新しい項目が出てくる感覚を体験できると思います。

最後にもう一度チャットボット上部の「お問い合わせはこちら」のあたりをクリックすると、チャットボットの表示を小さくすることができます。

このようにして、一問一答の会話形式でスラスラとコミュニケーションを行なうことができるのが、チャットボットの大きな特長のひとつです。

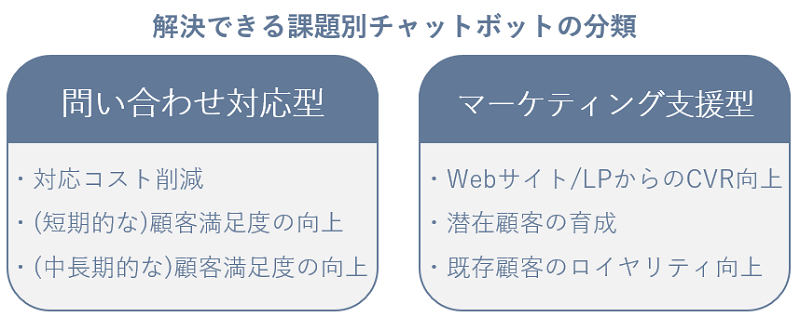

解決できる課題の観点で、チャットボットを2種類に分ける

世の中で活用される場面が増え、それに伴い開発に参入する企業も増えたチャットボット市場ですが、それらのチャットボットは解決できる課題の観点で、大きく2種類に分けることができます。

その2種類とは、「問い合わせ対応型」と「マーケティング支援型」です。

問い合わせ対応型は、チャットボットを導入することによって、これまで有人で行なっていた問い合わせ対応の全てや一部を代替することで、業務の効率化をすることを目的としています。

一方で、マーケティング支援型は、チャットボットを導入することでCVRやLTVを最大化し、売り上げを向上させることを目的としています。

チャットボットの分類についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてお読みください↓

チャットボットの導入メリットを解決できる課題別に解説

本見出しでは、先ほど紹介した解決できる課題別にチャットボットを分けて、それぞれのメリットを紹介します。

問い合わせ対応型

有人で行っていた問い合わせ対応をチャットボットが代替する問い合わせ対応型には、以下のようなメリットがあります。

問い合わせ対応コスト削減

似たような問い合わせをチャットボットが対応するようになり、コールセンター等の人的コストを削減できます。

顧客満足度の向上

チャットボットの導入により、顧客対応時間が拡大し、レスポンスも早くなるので顧客満足度が向上します。

マーケティング支援型

導入することでCVRやLTVを最大化し、売り上げの向上に貢献するマーケティング支援型には、以下のようなメリットがあります。

Webサイト、LPのCVR向上

チャット形式で気軽に登録できるフォーム画面や画像やイラストを使用した訴求内容の視覚化によってCVRの向上に貢献します。

潜在顧客の育成

顧客との双方向なコミュニケーションを実現することにより、潜在層の顧客を育成することができます。

既存顧客のロイヤリティ向上

一度商品を購入した顧客と定期的なコミュニケーションを図ることにより、既存顧客のロイヤリティ向上に貢献できます。

チャットボットの導入メリットを7つの実例と合わせて解説

本見出しでは、チャットボットの導入メリットを実際の7つの事例と合わせて解説します。

自社と同じか、もしくは近い課題を解決した事例があるかどうか、ぜひご確認ください。

CVRが200%改善

株式会社レッドビジョン

導入の目的:カゴ落ちの改善、CVRの改善

導入後の成果:CVRが約200%改善

ヘアケアブランド「マイナチュレ」を展開する株式会社レッドビジョンでは、ユーザーが購入フォーム途中で離脱してしまう「カゴ落ち」に悩んでいました。

他のEFO(入力フォーム最適化)ツールやLPO(ランディングページ最適化)ツールを試すものの、なかなか目立った効果を出せず。

そんななか、起死回生の一手としてチャットボットを導入。

結果的に、導入前と比べてCVRが200%も改善するという大きな成果へとつながりました。

チャットボットでの快適な購入体験がCVRの向上につながった、ひとつの事例と言えるでしょう。

こちらの事例の詳細は下記からご覧ください↓

歴代最高の資料請求数を記録

株式会社RECEPSIONIST

導入の目的:資料請求数の増加

導入後の成果:資料請求率が162%上昇

クラウド受付システム「RECEPSIONIST」を展開する株式会社RECEPSIONISTでは、自社サイトからの資料請求を増やしたいと考えていました。

資料請求数増加のため、課題として挙がったのが「資料請求フォームでの離脱数の高さ」。

様々なLPO(ランディングページ最適化)施策を講じるなかで、新たな施策として目を付けたのがチャットボットの設置です。

サイト訪問ユーザーとの新たな接点として導入されたチャットボットの効果もあり、結果として月間の資料請求数が歴代最高を記録。

また、既存の資料請求フォームと比較して、チャットボット経由の資料請求ユーザーの方が商談化率が8%も高いという数値が出ました。

チャットボットの導入が売り上げのアップに貢献している事例のひとつと言えるでしょう。

こちらの事例に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください↓

一度離脱したユーザーの再訪問

株式会社いえらぶマーケティング

導入の目的:会員登録者数の増加

導入後の成果:CVRが向上、会員登録者数増加

不動産業界に特化した転職支援サービス「いえらぶ不動産転職」を展開する株式会社いえらぶマーケティングでは、会員登録者数の増加を目指し、チャットボットの導入を決断。

結果的にCVRは向上し、会員登録数増加にも貢献しました。

また単純な会員数の増加だけでなく、一度登録してそれ以来全く音沙汰のなかったユーザーが再訪問するというメリットも。

その背景には、チャットボット内での診断の存在がありました。

チャットボット内でその人の適職をアドバイスする「適職診断」を展開したところ、その診断を実施する目的で、音沙汰のなかったユーザーが再訪問。

チャットボットを通じた気軽かつ柔軟なコミュニケーションが、ユーザーにとっての興味関心を引き上げ、そしてそれを可視化できた好事例となっています。

こちらの事例に関してさらに詳細を知りたい方は下記の記事を参考にしてください↓

顧客満足度の向上&業務の効率化

株式会社クロコス

導入の目的:CVRの改善

導入後の成果:CVRが140%改善

ハンド美容液「Siro jam(シロジャム)」を展開する株式会社クロコスは、商品LPからのCVRを高めるため、チャットボットを設置しました。

チャットボット内の設問項目の順番を変更したり、画像を活用したビジュアル訴求をしたりするなどの工夫によって、チャットボット導入後のCVRは140%改善。

ただ、チャットボット導入の効果はそれだけにはとどまりませんでした。

チャットボット内で購入にあたって住所情報を入力するなかで、これまでカートシステムの都合で実装がかなわなかった「宅配ボックスへお届け」という選択肢を、チャットボット内で表示。

これまで数多くあった「宅配ボックスへお届けという選択肢を欲しい」というお客様からの要望に答えるだけでなく、これまでそういった問い合わせに個別対応していた企業側の対応工数の削減にもつながる、まさにWin-Winの結果となりました。

チャットボットでの柔軟なシナリオ設計によって顧客満足度の向上と業務の効率化につながった、ひとつの事例と言えるでしょう。

こちらの事例に関してさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください↓

ユーザー行動・心理の可視化

遠州鉄道株式会社

導入の目的:資料請求数の増加

導入後の成果:資料請求が2倍に

不動産事業を展開する遠州鉄道株式会社では、自社サイトからの資料請求数をはじめとする問い合わせをより増やしたいと考えていました。

課題でCVR(コンバージョン率)の改善をするため、サイトにチャットボットを導入。

しかし、導入当初は思うように結果が出ませんでした。

そこから何問目の設問で離脱したかなどの、チャットボット内でのユーザー行動がデータとして可視化したレポート画面をもとに、チャットボットの運用改善を実施。

結果的に、導入当初と比較して、2倍の資料請求数を獲得するという結果につながりました。

チャットボットであれば、電話やサイトの回遊と異なり、ユーザーの行動を定量的に分析しやすいというメリットが生かされたひとつの事例と言えます。

こちらの事例に関してさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

画像も活用した訴求でユーザーへの理解を促す

ビズメイツ株式会社

導入の目的:会員登録数の増加

導入後の成果:全体のCVRが117%、スマートフォンからのCVRが133%改善

オンラインの英会話サービス「ビズメイツ」を展開するビズメイツ株式会社では、どれだけ無料の会員登録数を増やせるかが、事業拡大の鍵のひとつでした。

そこで、自社のサービスにサイトに、新たな入力フォームとしてチャットボットを導入。

画像を用いて「会員登録まで最短15秒」といった手軽さや、「無料体験をするためにはまず会員登録をすることが必要」といった注意事項をを視覚的にも訴求することによって、認識の齟齬を防ぎ会員数を増加させることに成功しました。

豊富な画像やイラストなどを用いて、ユーザーとコミュニケーションを図ることのできるチャットボットの特長を生かした事例と言えるでしょう。

こちらの事例に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください↓

新たなオンラインでのユーザー接点として活用できる

株式会社夢真ホールディングス

導入の目的:エントリー数の増加

導入後の成果:前年比131%のCVを達成

建設業界に特化した転職支援サービス「俺の夢」を展開する株式会社夢真ホールディングスは、転職希望者が気軽に情報を入力できるよう、自社サイトにチャットボットを設置。

結果的に自社サイトからのCVR(≒申し込み率)が131%向上しました。

ただ、そういった数値での貢献はもちろんのこと、導入した担当者が得た新たな気づきは「トップページからのCVが最も多いこと」。

チャットボットがどのページからでも起動できる設定にしたことで、どのページからのCVが最も多いのかをデータとして可視化。

チャットボットという新たな窓口が、新たなユーザー心理の発見につながった事例と言えるでしょう。

こちらの事例に関してさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

これらの7事例も含む、チャットボットの導入事例についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください↓

チャットボットの導入が適している企業や部署の特徴

本見出しでは、チャットボットの導入に適している企業や部署の特徴について解説します。

自社の特徴にあっているか、ぜひ参考にしてみてください。

コールセンターやカスタマーサポートといった顧客対応の部署

チャットボットを導入することで、一部の問い合わせをチャットボットが代わって返答したり、問い合わせの対応時間を拡大したりすることができます。

お客様からの同じような内容の問い合わせをチャットボットに代替してもらうことで、顧客対応部署は業務を効率的にできます。

また、問い合わせ時間の拡大によって、顧客満足度の向上にもつながる可能性が高いです。

社内の問い合わせに対応する総務や人事

チャットボットは、社内でも活用することができます。

社内にチャットボットを導入することで、総務や人事にくる問い合わせの数を減らし、別の業務に集中することが可能になり、業務効率の向上が見込めます。

離脱率の高いフォーム画面や、カゴ落ちの多いECサイトを持つ企業

チャットボットを導入することで、入力フォームを一問一答形式にして顧客のストレスを軽減することができます。

資料請求フォームや会員登録フォームの離脱率の高さ、ECサイトでのカゴ落ちの悩みがある企業では、チャットボットを導入することでCVRや売り上げの向上が見込める場合が多いです。

チャットボットの導入が適していない可能性のある3つのケース

ここまで、チャットボットを導入することのメリットや導入に適している企業を解説してきました。

自社の抱える課題と同じものや近いものはありましたか?

もしひとつも当てはまるものがなかった場合は、もしかしたらその課題はチャットボットの導入以外の方法で解決する方が良い可能性もあります。

本見出しでは、チャットボットの導入が適していない可能性のあるケースについて解説します。

毎度異なる問い合わせ内容や入力内容のサービスを運営している場合

AIが日進月歩の発達を続けているものの、人間と同じレベルでのコミュニケーションを行なうことのハードルは、まだまだ高いです。

同じような問い合わせ内容や入力内容であればチャットボットで代替することができますが、毎度異なったり複雑だったりする場合、チャットボットにその役割を任せるのは難しいかもしれません。

チャットボットが向いているのは、例えば不動産で毎度「エリア」や「家賃」などの同じ問い合わせ内容だったり、ECで商品を購入する際に「名前」や「住所」など毎度同じ内容を入力したりする場合です。

そもそもPVや問い合わせ数が少ない

チャットボットの導入が適していない2つ目のケースは、そもそもサイトのPV(=閲覧数)や問い合わせ数が少ない場合です。

上記で解説したように、(現状では)チャットボットは同じ内容のやり取りを繰り返すことが得意です。

つまり、同じパターンのコミュニケーションを繰り返せば繰り返すほど、チャットボットの費用対効果は高まります。

そこでそもそものPV数や問い合わせ数が少ないと、チャットボットの効果を発揮しにくくなるのです。

また、これまで蓄積された問い合わせのデータが少ないと、チャットボットにてシナリオを作成する際に、精度の高いチャットボットを構築することが難しくなります。

どれくらいのPVや問い合わせ数があれば費用対効果を高めることができるのかというのは、チャットボット提供各社の料金やAIの精度によって異なるので、比較時に確認してみてください。

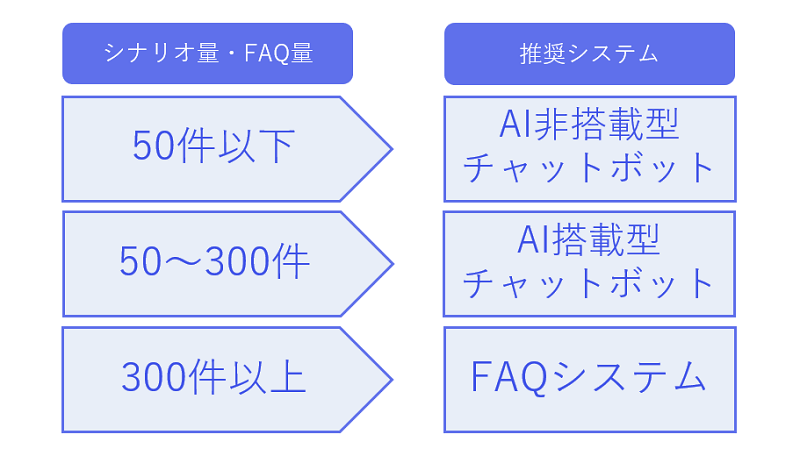

FAQ数が300件以上と非常に多い

シナリオ量が少ない場合はチャットボットでも対応可能ですが、300件以上という膨大な量になるとチャットボットよりFAQシステムが適しているかもしれません。

シナリオ量やFAQ量が50件未満と少ない場合は、AI非搭載型のチャットボットでも管理はできます。

シナリオ量やFAQ量が50~300件の場合は、AI搭載型のチャットボットで対応可能です。

ただし、FAQが300件以上など膨大な量になると、非常に多岐にわたる質問が来ることが予想されるため、会話形式のチャットボットでは最適な回答をピンポイントで回答するのが難しいことがあります。

一方、FAQシステムは大量の情報の中から、関連する情報をピックアップして一覧化して提示できるので、仮にFAQが膨大であっても対応可能です。

FAQシステムとチャットボットの違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓

チャットボットの導入がうまくいかないケースについて、より詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓

チャットボットの導入を成功させるために必要な3つのポイントとは

先ほどはチャットボットの導入が適していない2つのケースをご紹介しました。

しかし、自社の課題とチャットボットの相性が良い場合でも油断は禁物です。

それだけでは、チャットボットの導入によって効果を得られる保証はありません。

本見出しでは、チャットボットの導入によって効果を出すために必要な3つのポイントについて解説します。

チャットボットの運用を担当する人が社内にいるか

チャットボットは、導入して終わりではありません。

導入後、データや使用履歴などを確認しながら改善を行なっていく必要があります。

もちろん、チャットボット提供会社のカスタマーサクセスからの支援はしてもらえることが多いですが、提供会社によって支援の程度にばらつきがあります。

そして、最終的にはやはり導入した企業がどれだけその運用にリソースを割くことができるかどうかが、導入成功の鍵を握るのです。

導入後にチャットボットベンダーとの窓口になったり、設置後の改善に十分な時間と工数を割くことのできる担当者が社内にいるかどうか、確認してください。

チャットボットに任せる範囲を明確にする

チャットボットはまだまだ発展途上なツールであり、時代とともにできることや精度は向上していますが、まだまだできないことが多いのも事実です。

「チャットボットで業務を代替する」と一言で言っても、全ての問い合わせ対応をチャットボットに任せるのか、一部だけを任せてそれ以外は有人で対応するのかなど、あらかじめ整理しておきましょう。

また、これらの線引きを社内で統一しておくことによって、導入準備や運用が始まった際に「チャットボット入れたのにここまでしかやってくれないの!?」という認識の齟齬を防ぐことができます。

的確に運用ができているかどうかのKPIを定める

本記事では、チャットボットを導入目的によって大きく2種類に分けて紹介しました。

しかし、「問い合わせ対応」や「マーケティング支援」などの粒度では、運用の際のKPIとしてはまだ大ざっぱです。

問い合わせ対応であれば、「回答率」や「回答数」、「起動率」などを、マーケティング支援が目的であれば「CVR」や「CV数」、「CPA」などを、自社の課題に合わせて設定しましょう。

それらの数値を継続的に分析、改善することによって、チャットボットの導入が成功につながる可能性が大きく高まります。

チャットボット運用の際の指標となる種類別KPI

チャットボットの導入を成功させるポイントの1つとしてKPIの設定を紹介しました。

それでは、本見出しでは、実際にチャットボットを導入した際に、当初の目的に沿って運用されているかどうかを測定するKPIの参考を解説します。

これらの例と自社の解決したい課題を照らし合わせながら、的確なKPIを設定して、その数値を指標に改善運用を行なっていきましょう。

問い合わせ対応型チャットボットの3つのKPI例

まずは問い合わせ対応型のチャットボットを導入した際のKPIの例を解説します。

問い合わせ対応型チャットボットの主な目的は、業務の効率化やユーザー満足度の向上です。

チャットボットの起動回数・起動率

まずはそもそもチャットボットが使われようとしているのかどうかを測定しましょう。

この数値がPV数に対して極端に低い場合は、そもそもチャットボットの存在に気づいてもらえていない、チャットボットの設置ページが的確でない、起動の仕方がユーザーに伝わっていないなどの可能性があります。

問い合わせに対する回答数・回答率

次に、実際にチャットボットが起動してどれくらいの問い合わせに対応できているか、また問い合わせの数に対してどれくらいの割合をチャットボット内で完結できているかも確認することが大切です。

どれくらいの数の問い合わせに対応できているかどうかは、問い合わせ対応型チャットボットの費用対効果に直結するところなので、特に重視しましょう。

また、問い合わせの数に対してチャットボット内で完結できている割合が低く、有人対応に切り替わるケースなどが多いと、結果的に対応工数を増やしてしまうことにもつながりかねないので、注意してください。

これらはチャットボットの精度を向上させることが効果的な対策です。

ユーザーの満足度

チャットボットでの対応が終了したあと、「お客様の知りたかった項目は解決できましたか?」などの質問項目を提示して、チャットボットでの対応がどの程度ユーザーの満足度向上につながっているかを測定するやり方もあります。

業務の効率化やコスト削減の度合いなどは定量化しにくい側面もあるので、こういった定性に近い情報もデータとして可視化することによって、チャットボットの貢献度を測定しましょう。

マーケティング支援型チャットボットの3つのKPI例

それでは次に、マーケティング支援のチャットボットを導入した際のKPIの例を解説します。

マーケティング支援のチャットボットの主な目的は、CVRやLTVなどの向上による売り上げのアップです。

CVR(コンバージョン率)

そのため、チャットボットでのCVRは必ず測定しましょう。

ユーザーとの双方向で気軽なコミュニケーションを行えることがチャットボットの特長のひとつなので、チャットボットを導入することによって、どの程度ユーザーの情報入力ストレスを軽減して、資料請求や購入に結びついているのか、測定します。

CVRについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

購入単価・継続率

これらの数値が向上することがLTVの向上に直結します。

チャットボットのシナリオ内でそのユーザーに合った別商材の提案もすることによって購入単価の増加につなげることができます。

また、チャットボット内でのコミュニケーションによってユーザーの商品理解が深まり、納得した状態で購入するので結果的に継続率を高めることも可能です。

継続率やLTVなどは瞬時に効果が出る指標ではないので、粘り強く運用していくことも意識してください。

LTVについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

ユーザーの離脱箇所

チャットボット内でのなんの項目、どの位置で離脱したのかを測定することによって改善につながり、それが結果的に上記のCVRやLTVの向上につながります。

どの項目の入力を面倒臭いと感じたのか、どこまでいって入力疲れしてしまったのかなどを、蓄積されたデータをもとに分析しましょう。

チャットボットの運用は、継続的な改善が成功の鍵を握っています。

チャットボットの比較を行なう際に見るべき4つのポイント

先ほどの見出しでは、チャットボットが効果を発揮するにあたって必要な3つのポイントについて解説しました。

本見出しでは、実際にチャットボットの比較検討を行なうにあたって、見るべき4つのポイントを解説します。

自社に合ったチャットボットを選んだ上で、上記の導入に際しての成功ポイントを実践することができれば、チャットボットの導入が成功に結びつく可能性がグンと高まります。

いますぐにチャットボット各社の比較をしたい方は、下記の記事をご覧ください↓

自社の課題を解決できる種類のチャットボットか

「チャットボット」と一言で言っても、開発する企業によって解決できる課題が異なります。

まずはその会社のチャットボットの種類が、自社の解決したい課題に適しているかどうかを確認しましょう。

チャットボットの種類についてより詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください↓

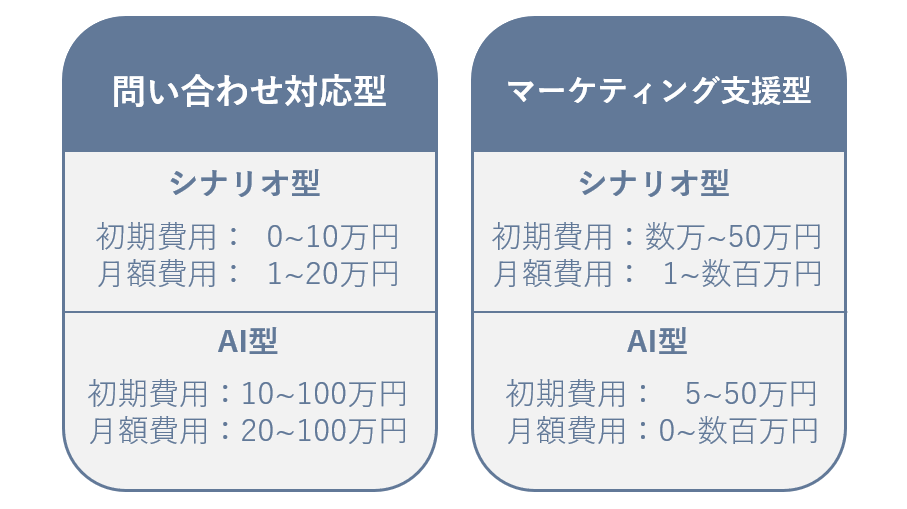

料金

これは導入を検討している方すべてが、気になる項目ではないでしょうか。

「料金」と一言で言っても、初期費用や月額費用、またそもそも月額費用は固定なのか成果報酬型なのかなど、タイプは様々です。

一般的な相場としては、初期費用は無料〜10万円、月額費用は1万〜30万円程度を目安としてください。

ただ、もちろん例外の企業も数多くあるのと、AI(人工知能)の搭載をはじめとしたカスタマイズの程度によっては、初期費用や月額費用が100万〜数百万円になることもあります。

費用の目安は以下の通りです。

正確な金額は、チャットボットの提供各社に問い合わせてみてください。

チャットボットの費用相場に関してより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参考にしてください↓

AI機能搭載の有無

これによって、注目ポイントの1つ目で挙げた「料金」はもちろん、チャットボットに期待する役割の範囲や導入までの期間などが大きく変わってきます。

AI機能が搭載されているものであれば、多くのケースで料金が高くなったり、導入までの期間が長くなったりするなどの注意点があります。

しかしその分、顧客からの様々な種類の問い合わせに対応できたり、顧客の状態それぞれに合わせた柔軟なコミュニケーションが可能になったりします。

自社が導入する際に、チャットボットにどこまでの役割を求めるのかを検討したうえで、「AIが使われているのかどうか」も確認しましょう。

導入後のサポートの充実度

チャットボットは、導入すれば放置しておいても勝手に効果が出るというツールではありません。

まずは自社の既存システムに組み込むところから、運用開始後はチャットボット内でのデータを基にした分析・改善が必要不可欠となります。

しかし、それを自社内だけで完結させようとすると、担当者の時間がなかなか確保できなかったり、改善のノウハウがなかったりするなどの問題点が発生します。

その際、導入したチャットボットを提供するベンダー企業のカスタマーサクセス、あるいはカスタマーサポート担当の方が、どれほど手厚くサポートしてくれるかが重要です。

例えば、チャットボット内に構築するシナリオひとつをとっても、それだけユーザーの満足度や売り上げの向上の度合いに大きな影響を与えます。

チャットボットのシナリオ設計について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓

ついつい料金や機能などに目が行きがちですが、導入後のサポート体制も合わせてチェックすることをおすすめします。

これらの比較ポイントをふまえたうえで、チャットボット各社の比較検討を行ないたい方は、下記の記事を参考にしてください↓

チャットボットを導入する5つのステップ

チャットボットの導入にはどのような手順が必要なのでしょうか。ここではチャットボットの導入に必要な5つのステップをご紹介します。

自社の課題を整理する

チャットボットを導入するにあたって、課題・目的を明確にしておく必要があります。

用途に応じたチャットボットを選択しないと「導入後にコールセンターの負担が増えてしまった」など、効果をうまく発揮できないケースもあるので注意が必要です。

どのような課題があり、どのチャットボットを導入すれば解決することができるのかを自社で判断することがもし難しい場合は、ベンダーに問い合わせをして相談することもおすすめです。

自社の課題に合ったチャットボットを選ぶ

導入するチャットボットサービスを選択するにあたって、1番大切なことは自社の課題を解決することができるサービスであるかどうかです。

自社の課題に合ったチャットボットサービスであることが分かったら、次に料金やAI機能の有無、ベンダー側のサポート体制などの項目を比較検討してください。

チャットボット各社の比較見当を行ないたい方は、下記の記事をご参照ください↓

シナリオ設計を行なう

チャットボットを運用するためにはシナリオの設計が必要不可欠です。

シナリオを設計するにはFAQの準備、もしくはユーザー側に入力してほしい項目の整理などを行なう必要があります。

一般的な作成の際の流れとしては、まず「よくあるお問い合わせ」などから想定される、質問と回答を洗い出します。

次に洗い出した質問の中から最終的な回答までの流れを複数パターン想定し、シナリオの構成にまで落とし込むという手順です。

チャットボットのシナリオ設計に関して詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください↓

実装・環境構築を行なう

チャットボットを導入するにあたって、実装・環境構築を行う必要があります。

実装・環境構築を行うにあたっては、テスト環境・本番環境を構築しデータの整備を行なうことが必要です。

上記の準備が完了したら、実際にテスト環境で問題なくチャットボットが動作しているかのテストを行ない、問題があれば必要に応じてシステムを調整します。

AI型の場合は、ハイパーパラメータのチューニングが必要になることもあります。テストでシステムに問題がないことを確認した上で、実際に本番環境に実装したら実装・環境構築は完了です。

継続的にメンテナンスを行う

チャットボットを運用するにあたっては、継続的にメンテナンスを行うことが重要になります。

実際に運用したデータをもとに効果検証を定期的に行い、離脱の多い地点やエラーなどの問題を抽出し改善を行います。

AI型チャットボットの場合、AIのチューニングを行い、シナリオ型チャットボットの場合、更新情報があれば定期的にシナリオに調整を加えます。

自社に合ったチャットボットを導入して成果につなげましょう

チャットボットは、売上アップや業務効率化、問い合わせデータの蓄積などビジネスに幅広く貢献できるツールです。

数多くの事例を紹介しましたが、うまく活用すればそれだけチャットボットは無限大の可能性を秘めています。

しかし一方で、導入の際に気を付けるべきポイントを抑えなかったり、自社の課題に適していないチャットボットを導入してしまったり「すると、大きな金額や工数を無駄にしてしまう可能性もあります。

まずは自社の課題を整理して、その課題はチャットボットで解決可能なのか、その場合はどのタイプのチャットボットを導入するのか、そして導入後の運用体制も問題ないかなどを確認してみてください。

自身の課題に合ったチャットボットを見極め、大きな成果へと結びつけましょう。